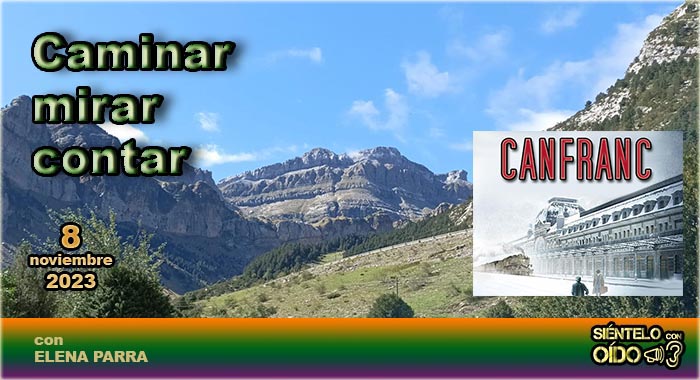

Para mí Canfranc fue, primero, la estación; después, un sitio de paso. Ahora es mucho más: castillos, fortificaciones, setas y hayas, Canal Roya, amigos y noches de equinoccio y plenilunio.

Mi padre pasó una época muy larga de su vida investigando y escribiendo sobre la estación de Canfranc. Cuando éramos pequeños nos llevaba continuamente; más tarde, en una era más cercana, fui con él varias veces a hacer fotos, contrastar documentación y hablar con unos o con otros, amén de escuchar sobre el ancho de vía, la electrificación, las obras a lo largo del trazado, las labores de desbroce en la parte francesa, las estaciones y apeaderos en todo el recorrido del ferrocarril o el banquete en honor a Alfonso XIII el día de la inauguración de la estación Internacional en la explanada de los Arañones.

Siempre me conmovieron el lugar y el edificio, aunque después, Canfranc se convirtió solo en un sitio de paso. Mi hijo vivió varios años en París, y cuando iba o venía yo me desplazaba hasta Pau, desde donde él cogía el tren de ida y vuelta a París.

Estos últimos fueron para mí viajes iniciáticos, con perro, música, paradas y bocadillos. A veces atravesaba el túnel de 8 km, otras, si el tiempo horario me lo permitía, subía por la carretera vieja, atravesando los hayedos axiales del Pirineo y la línea antigua de la frontera. Siempre paraba en Castiello y caminaba un rato por el tramo del camino de Santiago que discurre paralelo al río Aragón, y cuando hacía la ruta larga, además de perderme un rato por los bosques franceses, bajaba del coche unos kilómetros después de cruzar la frontera, en un lugar en el que se ve el pico negro del Aspe en toda su magnitud.

Hice amigos en los bares y tiendas de ultramarinos de Borce y de Etsaut, y conocía las curvas, las queserías y los pueblos y las obras de mejora de la carretera como si fueran los alrededores de mi casa. Resultaban días emocionantes, que implicaban, además, recoger a mi hijo o dejarlo. Me encantaban las conversaciones en el habitáculo del coche delimitado por las ventanillas tantas veces empañadas por la lluvia. Regresaba cansada, pero llena de energía y de luz. En estos últimos viajes nunca paré en Canfranc, ni en el pueblo ni en la estación. Esta última, aunque de una belleza impactante, me parecía construida en un enclave angosto y oscuro. No hablaremos hoy de las vicisitudes de la estación, ahora reinaugurada tras las obras de acondicionamiento. Eso lo guardamos para otro día.

Pero sí que, para hablar del lugar de Canfranc, quiero reproducir un texto de José Luis Ona, del libro Canfranc, el mito, escrito por Santiago Parra, Bernad Barrere, Jean Brenot, Alberto Sabio y José Manuel Pérez Latorre.

“Una antigua descripción de 1688, debida al militar francés Thiery, señalaba, “De todos los caminos que atraviesan los montes Pirineos, el valle de Aspe es el principal, a causa de la cantidad de merancías que pasan de un reino al otro…”. Y ese camino no era otro que el del Somport, cuya sonora y expresiva denominación triunfó sobre otras que, a lo largo de la historia, pugnaron por nombrar el paso más transitado del Pirineo central. Otros Summus Portus jalonaron la magnífica red viaria romana, pero solo este, el que unía con cierta facilidad del valles de Aspe y Canfranc, conservó romanceado, su tradición milenaria.

Traspasar el Pirineo significó, durante siglos, frío inverna, nieve y ventiscas, dificultad de tránsito, blanca desolación, desgracias humanas… Precisamente por ello se levantó aquí el refugio famoso, alivio providencial de viajeros y peregrinos, cuyo nombre se extendió por la Europa medieval el hospital de Santa Cristina de Somport: gloriosos tiempos aquellos…

El éxito del Somport como vía esencial de comunicación y comercio, a pie o a lomos de caballería, hay que atribuirlo a la propia naturaleza, que aquí dejó abierta una puerta de solo 1632 m de altitud, pero también al esfuerzo de los hombres. De los hombres de Canfranc, más exactamente, que estaban obligados a abrir camino en la nieve a cambio de cobrar el impuesto llamado de “la rota”. Gracias a ello los arrieros podían continuar con sus expediciones a Francia en pleno invierno, cuando otros puertos estaban impracticables.

Así sucedió durante siglos, hasta 1876. Ese año la carretera francesa tuvo continuidad por el lado español. El flujo comercial se incrementó, al tiempo que los otros puertos quedaban relegados a meros pasos de contrabandistas. Y entonces cobró sentido una línea ferroviaria transpirenaica en la que Aragón depositó gran parte de sus ansias de progreso. Finalmente, un 18 de julio de 1928 el ferrocarril traspasó triunfalmente las entrañas del paso milenario. Triunfo efímero a la postre: tan solo tres décadas enmarcadas como sueño roto.

La puerta, sin embargo, permanece abierta”.

Estamos cerca del equinoccio de otoño y decidimos, una tarde de reunión radiofónica, ir a Canfranc a ver a Bati. Bati es José María, y nos albergará en su casa, muy cerca de Francia. Nos apuntamos varios y un viernes de lluvia emprendemos el viaje. Chicos en un coche-chicas en otro, muy clásico aunque todos somos algo ácratas, cargados de comida y bebida. Cuando llegamos está poniéndose el sol. Nos recibe un oso de peluche gigante con un anorak durmiendo sobre un colchón cubierto con una preciosa colcha en el jardín, sello de marca Bati. Sacamos las mochilas y las bolsas de los coches y después de saludar al oso entramos por una puerta hecha con viejos esquís de fondo reutilizados. Nos sentimos como en casa. No es la primera vez que venimos y ya sabemos que el espacio personal de Bati es el de la generosidad y la alegría. El lugar, a varios kilómetros de la estación, se abre un poco más hacia el cielo que el propio Canfranc, aunque comparte su hendidura en el terreno.

Pasaremos el equinoccio en Canfranc.

Conocemos a Estrella, que nos llevará al día siguiente hasta Sansanet porque ninguno estaremos en condiciones de conducir; a Iván, que es experto en cajón flamenco; y a Javi y Mayte, que viven en Villanúa y estarán tan a gusto que después de ir a casa a pasear a su perro vuelven para terminar la noche con nosotros. Poco a poco nos vamos dejando ir, nos vamos liberando. Celebramos las horas mágicas en las que la luz del día y la oscuridad de la noche alcanzan el equilibrio.

Desde la cabaña emitimos señales de humo que huelen a ternasco y a madera. Bailamos, cantamos, reímos y también grabamos. Repetimos rituales y nos inventamos otros mientras la música que sale de un altavoz de última generación se siente por el final de este cortado pegado a Francia que se hinca sobre el río Aragón. Más tarde, iremos a buscar el cauce y dejaremos que nos hablen las estrellas, a ver si nos dan alguna explicación más o menos sensata de por qué los tránsitos y los cambios y el camino son como son; desearíamos, seguro, desde lo más íntimo, que el universo resolviera de la mejor forma posible, aunque sabemos bien que no lo hará. Gritaremos nuestra soledad a coro y recordaremos a Sísifo cuando dice «no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible». Repetiremos, pues, ciclo, como él, porque todos somos Sísifo y el universo no se preocupa ni se detiene por nada de lo que nos acontece.

El sábado investigamos senderos que nos llevan desde las ruinas del Hospital de Santa Cristina, las de la Sagüeta y el castillo de Candanchú hasta el Coll de Ladrones. Cogemos setas comestibles y tóxicas y reconocemos árboles y arbustos: vamos atentos a los perfiles del cielo y a las marcas del tiempo y de los hombres; nos perdemos en altura y al ras y, finalmente, nos volvemos a encontrar.

A última hora de la tarde entramos en el hayedo de Sansanet y nos hipnotizan las repeticiones fractales de los helechos y las hayas; es un bosque mágico repleto de líneas paralelas, oxígeno, agua, barro y musgo. La luz corta del otoño favorece las sombras, aliadas con la sensación térmica que acompaña a la caída libre de la temperatura. Un paseo en silencio por la muga, rozando lo sagrado. Manuel parece un druida cuando abraza los árboles y hunde la cara en los helechos. Dejamos el bosque y cogemos los coches y a muy pocos kilómetros el Aspe se esconde en la oscuridad tras la curva en u en la que siempre paraba con Chip cuando iba a Pau. Ahora es imposible pasear con un perro, ni suelto ni atado, en todo este inmenso parque natural de los Pirineos franceses.

Decir que este lugar merece la pena por el territorio y el paisaje resulta descriptivo, pero es muy reductor. Mejor, podemos definirlo como un viaje de ajuste en el tiempo. El pasado aparece en cada curva, pero la historia del Canfranc, como la de todos los que pasamos el equinoccio en casa de Bati, no está terminada. Porque es una historia de personas, de supervivencia, de cambios, de futuro, de fronteras también, como todas… una historia de lucha y reivindicación, antigua y actual.

-Elena Parra-